甲府市幸町。遊亀公園の近く、静かな住宅街の一角に本日訪ねる西染物店はあります。

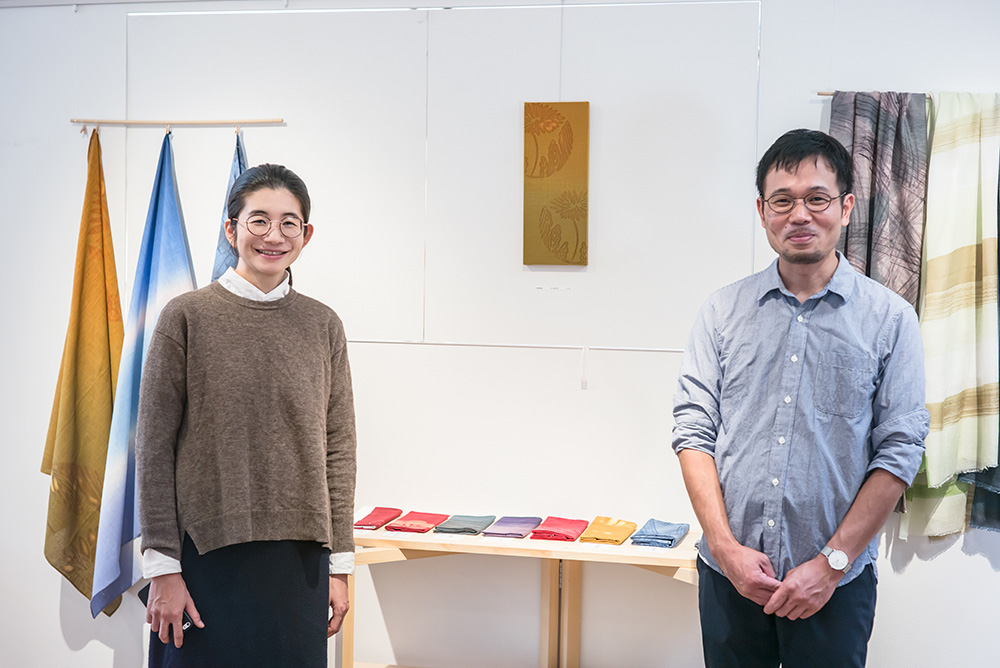

ひっそりとたたずむ工房で、西染物店4代目の西清志さん、芙美子さんご夫妻にお話を伺いました。

時代時のニーズに合う技術を高めてきたからこそ、今がある。

「明治40年頃、私の曽祖父が甲府の連雀に「西紋店」として紋章上絵(※1)業を立ち上げたのが始まりです。2代目の祖父の時代に現在の幸町に越してきました。」

▲西染物店4代目西清志さん。

伝統工芸といわれる着物に関わる家業を続けて112年。絶やすことなく続けられたのはなぜでしょうか?

「私たちの特徴といえるかもしれませんが、初代から時代やお客様のニーズに合う技術を取り入れ、高めてきたからかだと思います。」

初代は紋章上絵、2代目は東京での修行を経て山梨で初めて『抜き紋(※2)』の技法を取り入れた職人だったといいます。その技術に加え、『縫い紋(※3)』や着物のしみ抜きなどもはじめ、家業を広げていきました。

清志さんの父である3代目の清春さんは先代が培ってきた技術に磨きをかけ、より鮮明で仕上がりの美しい紋を現在も追求しています。また清春さんからはじめた『柄足し(※4)』の技術も着物のお手入れ業の幅を広げました。

「自分たちの持っている技術に留まらず、新たな技術を進んで取り入れてきたからこそ私の代まで続いてきたと思います。」

※1紋章上絵(もんしょううわえ):礼装用の着物や小物などに紋を手描きする技術。

※2抜き紋(ぬきもん):紋の形を白く抜染し、紋を描き入れる技法。

※3縫い紋(ぬいもん):細かい糸で模様を付ける刺繍によって紋を表現した技法。

※4柄足し(がらたし):シミやよごれ、身幅を変更したい時などに新しい柄をほどこす。

4代目の挑戦 新たな技術とデザインの融合

8年前に4代目としてやり始めた清志さん。

現在は奥様の芙美子さんとともに「西染物店」として新たな道を歩んでいます。

▲清志さんとデザイン担当の芙美子さん。

「代々受け継がれてきた技術と私が修行してきた京友禅の引き染め(※5)をべ-スに、妻による現代の感覚に合わせたデザインを融合した作品を作っています。」

※5引き染め:反物(たんもの)の端を張り木で挟み、伸子(しんし)で引き伸ばして張るように広げ、「引き刷毛(ひきばけ)」と呼ばれる専用の刷毛(はけ)に染料を含ませて、一気に染めていく染色方法。

▲伸子張り(しんしばり)の様子。伸子とは細い竹の棒の両端に針を埋めたもので、生地の耳に針を刺し竹の弾力で生地に張りを持たせる。「張りすぎると生地が破れてしまうし、張りが足りないと弛んで染めにムラが出てしまうんです。」(清志さん)

▲引き染めの様子。取材中の穏やかな雰囲気とは打って変わって、真剣なまなざし。工房の空気がピンと張る。 作品は染めを含め、12工程を経て完成に至る。

清志さんは高校卒業後、京都で染色を学びます。やはり家業を継ごうと考えていたのですか?

「ものを作るのが好きだったので、何かしらものを作っていきたいと考えていましたが、『絶対に継がなければ』と思ったことはないですね。跡を継ぐことに対して、そんなに悩んだりしたことはないんですよ。流れでここまできたというか。」

流れは行動から生まれる

「京都で染色の勉強をした後、いくつかの工房で修行しました。ひとつめの工房を辞めた後、たまたま読んでいた雑誌に気になる織りの会社の記事が出ていたんです。求人ではなかったんですが、気になって問い合わせたところ、「働いてみる?」と言われて。

そしてその会社で働いていたら、出入りの染料屋さんに「染物屋さんで働いてみない?」と誘われ、引き染めを修行することになったんです。」

「たまたまですよ」と笑う清志さん。

しかし、もし「求人ではないから」と連絡しなかったら?

染料屋さんの誘いを断っていたら?

引き染めにも、もしかしたら芙美子さんにも出会わなかったかもしれません。

そう考えると流されるのではなく、流れを作る人だからこそ流れに乗れる、そして今の西染物店につながるのではないかと思いました。

ゆずれないこだわり

「暖簾(のれん)が好きなんですよ」(清志さん)

「暖簾が好きで、京都での修行時代は通勤や散歩の途中に、ぴんときたお店の暖簾をしげしげと見てましたね。

京都は見栄の町なので、ちゃんと見栄を張っていいものを作る。そしてそれを大切に使うことが自然にできているんです。

老舗だと色もデザインも昔から一切変えずに使っていたり。

職人も劣化しないように劣化のスピードを遅くできるように手を加えていく。

それくらい大事に使っているんです。」

いいものを作って、長く大切に使う

「代々紋の入れ替えや柄足しなど着物の直しもする環境の中で育ったので、『大切なものは直して使う』という行為が日常に身近にあったんです。だから直すという行為に違和感はなかったんだと思います。」

それよりも安易に作って安易に捨ててしまうという今の風潮に違和感を覚えるといいます。

「暖簾に関していえば、お客様を招くお店の顔なのにすぐに色あせてしまうような雑な染め方とか、経年に耐えられないようなペラペラの生地を使っているとか…替えがきくことを前提とした仕事に違和感があるんです。」

確かに大量生産・均一化された商品があふれている中で、使えなくなったら買い替えればいいというのが、当たり前になっています。

便利な半面、本当に大切に使いたいと思えるようなかけがえのないものを見つけるのは至難の業。

ひとつひとつの作品が異なる表情をみせる西染物店さんの仕事を拝見していると、誰かにとってのかけがえのないものを作り出している気がします。

そのこだわりは清志さん自身が作る暖簾にも表れています。

「自分が作った暖簾は、納めてからも見に行きます。どんな暖簾でも数年たつと生地が色あせたり、破れたりします。他の工房なら『じゃあ新しいものを作りましょう』となるんでしょうが、私は『直します』って言うんですよ。」

「直したもので『こんなにきれいに直るんだ』と感動されたものね。」と微笑む芙美子さん。

色あせた生地を元の色を戻し、破れたところの補修もする。新しく作り直すよりも、手間がかかるのでは?

「新しく作り直した方が簡単です。でも注文いただいた方のこだわりが詰まったかけがえのない品なので、やっぱり長く大切に使い続けてほしいのです。」

そのこだわりに共感するお客様も増えて、今では暖簾の注文がメインになっているといいます。

染めの特徴を活かすデザイン

テキスタイルとビジュアルのデザインを担当しているのは、妻の芙美子さん。

染物のデザインをするということに戸惑いはありましたか?

「もともと染物のデザインをやってみたかったのです。

今まで自分の見てきたものの中には必ず日本の空間とか日本人ならではの感性が入っていて、私を培ってきたと思うんです。それをデザインに素直に出せた。

だから戸惑いもなく、すっと入れましたね。

染物のデザインを始めて、日本の文化により深く触れていくのはとても楽しいし、むしろ自然な形になったと思います。」

染物のデザインの難しさは?

「染めでしかできないということは縛りでもありますが、その縛りの中で創造できるものは無限にあると思っています。

染物でしかできないことを大事にしていきたいですね。」

染物の可能性を発信「シリーズ 二十四節気七十二候」

「大多数の方は、『染めっていったいどういうことができるのだろう』と思っていらっしゃると思うんです。」(芙美子さん)

染めをより多くの方に知ってもらうために、各地のイベントやグループ展への参加、アパレル会社とのコラボレーションなど、お客様に見て感じてもらう機会を増やしているといいます。

また引き染めの特徴である多彩なグラデーションと代々培ってきた紋入れの技術を駆使した「二十四節気七十二候(にじゅうしせっきななじゅうにこう)」シリーズを発表し、染めの可能性を発信しています。

「二十四節気の暦の言葉からイメージを膨らませて、染めで表現しているシリーズです。合わせて94点の作品になる予定です。」

▲二十四節気のデザイン画と作品。二十四節気はグラデーションをメインにした作品が並ぶ。七十二候では菊など花のモチーフを使った具象画に近い作品構成になるそうだ。

「職人の技術があってこそのデザインではありますが、技術だけ見せてもお客様に染めの良さは伝わらないと思うんです。

デザインよって表れる風合いであったり、細かな表情…エモーショナルな面白味を加えることでよりお客様に伝えられると思っています。」

工房という名の実験室

技術とデザイン、この両輪があってこその「二十四節気七十二候」シリーズ。

そこにはお互いに対する信頼感がありました。

「私が一番最初に作ったデザインでは、グラデーションに5色を使っているのですが、染めの世界ではこれだけの色をこの狭い範囲でやることはないらしいんです。」と芙美子さん。

同色のグラデーションとは違い、素人目にも作業が複雑なことが感じられます。

「この世界に入ったばかりだったので、なにもわからず、色や染める範囲を気にせずに作ったんです。今だったらわかりますけど、刷毛はもちろん色の数だけ使うし、限られた時間で5色染めていくというのはすごく大変なことなんです。」(芙美子さん)

それでもその大変なグラデーションを仕上げた清志さん。

「シリーズ当初は作業的にすごい手間のかかることや『本当にこれやるのかな』という注文がでてきました。無茶だと思える作業でも、職人としてできないとは言いたくない。職人魂に火がついたというか。どうすればできるのか試行錯誤しながら作っていましたね。」

「同じ職人同士だったらかかる手間もわかっているので、その色を求めないかもしれません。

だからこそ妻の要望は新鮮だったし、面白かったんです。」

▲「難しい注文も答えると喜んでくれますしね。」と清志さん。

芙美子さんからの「課題」をこなすうちに、染めの表現の幅も広がったといいます。

▲染めの作業に欠かせない刷毛と染料。工房はさながら二人にとっての「実験室」。日々この工房から新しい染めが生まれる。

▲制作は試行錯誤の連続。失敗した染めの中から新しい色を見つけることもある。

▲独自の型染めの技法を用いた作品(左)。型染めは、はっきりと白で抜くのが通常だが(右写真)、抜きにぼかしを加えている。「はっきりと抜くことができなければ、抜きをぼかすこともできないんです。」基本ができているからこそできる技。

お互いに職人気質で、できるところまでやろうと期限ギリギリまで作業することもあるといいます。

これからの西染物店

「各地のイベントやグループ展に出展するなど、作品を作るだけではなく、私たちのことを知っていただくための活動にも力を入れています。」

アパレル会社とのコラボだったり、染物をパネル仕様に変え、インテリアとしても飾れるようにするなど、伝統的な染物を現在にマッチするようにアレンジしたりいろいろと模索してきました。

大量生産の商品、均一化均質化しているものがあふれる日常において、

「手染めで一点一点異なる表情を持つ私たちの作品がその中に入ると、ギャップを感じる時もあります。」

と清志さん。染物のような伝統的な逸品が日常のモノとしては違和感を感じてしまうとのこと。

「でもそういう中で、こだわった場所とか、こだわった人は、割と最近いらっしゃって、そういう方からご注文いただくことが結構増えてきています。」

と芙美子さん。

多数ではなくとも、自分の好きなものを丁寧に使い、愛でる人は確実にいる。

そんな人のためや、これからも伝統的な逸品があうシーンに、磨きぬかれた技術と良いデザインの品を提供していきたい。そうして伝統的な技術や文化を守っていきたいと考えているそうです。

多くの伝統工芸品が、ニーズの減少や、後継者不足などで途絶える危機を迎えている昨今。技術がまず途絶えてしまうということが、一番寂しいことだなと感じています。購入していただける方がいてこそ、続けていくことができる。

「現代の感覚に合わせてものづくりを続けていきたい」とお二人は言います。

▲甲府市中心のescape櫻町で行われたグループ展での様子。

西染物店の今のメインの商品は、暖簾。

都内には、「格式あるところには、きちんとした暖簾を」という感覚があります。

そのような方々から、注文をいただくことが多いそうです。そんなニーズのある場所やニーズを求められている場所に対して発信していく発信力。清志さんはその必要性を強く感じています。

「いろいろな職人さんをみてきたんですけど、なかなか職人さんだけだと発信することができないんですよね。ものを作ることでいっぱいいっぱいなんで。発信とかデザインというものが、僕はもちろんできないですけど、できる形にしたいなと思って(妻を)見つけたというか。一緒にやれた。すごく理想の形。」

「納期ギリギリで出来上がった品をそのまま送るということがほとんどですね。

わずか1時間とかそれくらいの間にちゃんと撮影して発信するっていうのは、工房の中にそういうことができる人がいないと、無理ですよね。だから今この距離にいてもらえることがすごく有難いです。」

ネットやSNSの普及で中小企業でも、世界に発信できるようになった現在。

このスタイルで、作っていけたら技術とか文化を守っていけるかなと清志さんは思っています。

ひっそりとたたずむ工房、そこには確かな職人の技と現代のニーズに合わせる柔軟性、そして発信力がありました。

取材を通して、そこにはこれからの時代、中小企業が生き抜くために必要な戦略が隠されているように感じました。

これからも笑顔が素敵な清志さん、芙美子さんのご夫妻の二人三脚で、末永く工房を守っていってもらいたいそう強く感じました。